Web連載「作品所感」

スタジオで展示中の作家、ゲスト、コーディネーター等が展覧会について語るコラムです。

もくじ(下記クリックでVolごとにページ内ジャンプします)

テーマ:展覧会概観

文責=安井ちさと(陶作家)、浅野 恵(関彰商事スタジオ’S担当コーディネーター)

「わたしの在り処」― 安井ちさと

「今回の展示、ファンタジー小説から零れ落ちてきたような空間にしてみよう。」

実は、今回の空間の「雰囲気」は、わたしが展示させていただいているスタジオ’S担当コーディネーター浅野さんのフライヤーやポスターのデザインにインスピレーションを頂いています。

浅野さんからデザインを受け取った時、わたしが小さい時に好きだった物語の本のことが頭に浮かびました。分厚いハードカバーの本の表紙の重たさ、扉を開けて別の世界にいくようなあの感覚。そこからこの空間は徐々に立ち上がっていきました。

「足元をふわっとさせるような感覚がいい。よくわからないけれど面白くて、わからないことがたのしくなるような。」「見に来てくれた人が自分の感覚に意識をフォーカスできるように、訪れた人が主人公になれる空間にしていきたい。」

そんなことを思いながら、作品と共にこの空間をつくりました。

スタジオ’Sは半地下に位置しています。天井はガラスで、一日の陽のうつろいが垣間見え、床は白いビニールで、床上の景色がぼんやりと映りこみ、光によって、表面が波打っているように見えます。

「この空間自体が、水面の「面」を引き延ばした場所みたい。」「日常と非日常、現実と非現実…たとえば対極の二つを繋ぐ「と」の部分がこの空間だとしたら、この空間は、別々のなにかを繋ぐための【境界(パイプ)】そのものになれるかもしれない。」「だとすると、今(意識的に)【壁】と感じているものは、飛び込んでしまえば、或いは浮上すれば、水面みたいにすぐに潜り抜けられるものなのかもしれない。」「此処に在るかたちもこれからまたどこかへ向かうのかなあ…。」

ここですごしている数日の中でふとそんなことを思うようになりました。でも、これはわたしの【見立てあそび】です。

展示会のタイトル、「わたしの在り処」の「わたし」は、訪れる人、一人一人のことを表しています。此処は、訪れた人が、物語の主人公「わたし」として成り立つ場所です。

あなた自身のなかにあるいろんな感覚、言葉にならない思いに耳を澄ませ、この空間でそれぞれの【見立てあそび】を楽しんでもらえたらと思っています。

「安井ちさと展に寄せて」 ― スタジオ’S担当コーディネーター 浅野 恵

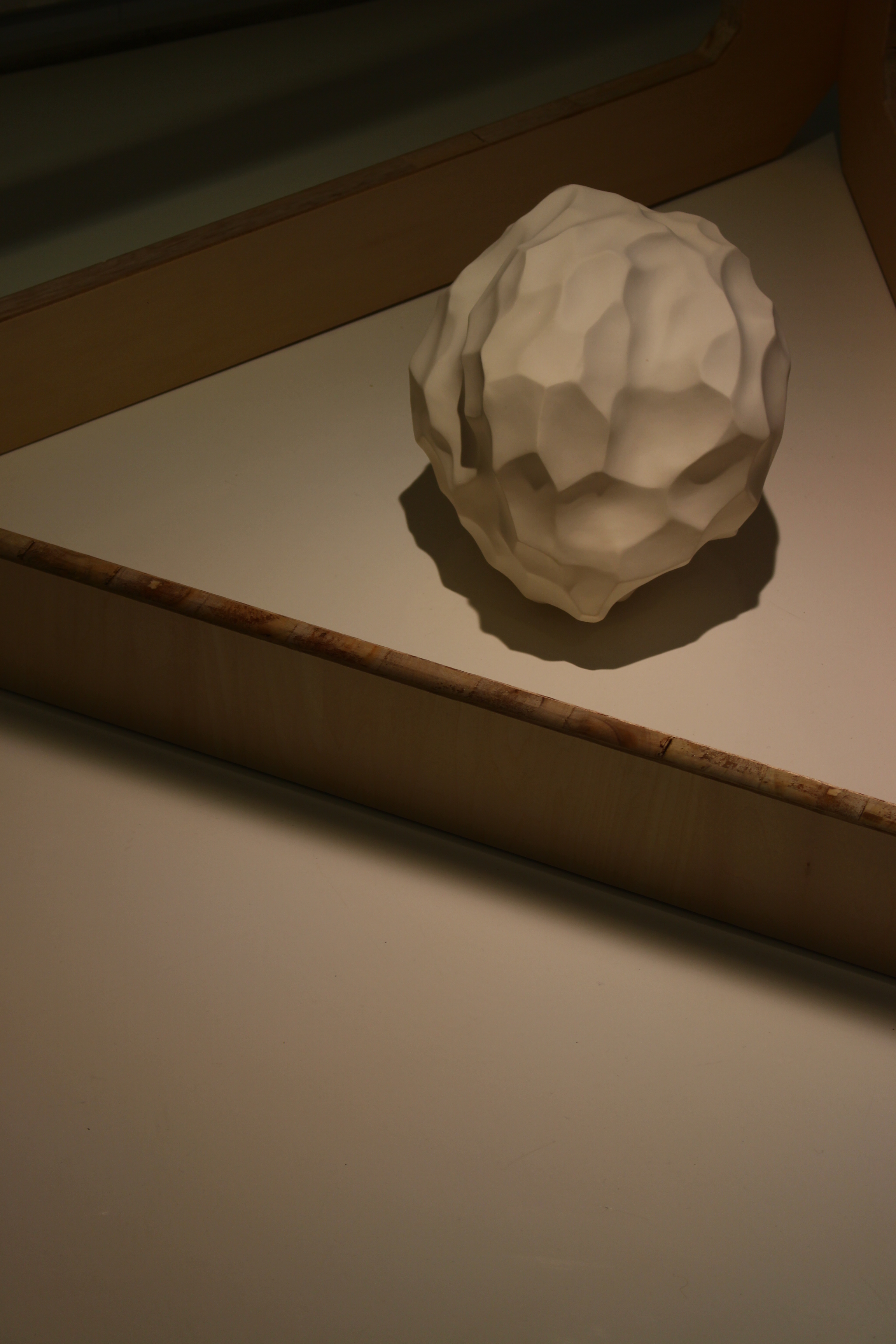

安井さんの作品には不思議な魅力があります。すべて陶磁の作品でありながら、自然物のようであったり、鋳物のように見えたり、その造形、質感はさまざまです。作品の色に目を向けると素材本来のやわらかな乳白やグレー、黒などプレーンな色彩の作品が多く見られます。しかし、たとえば黒といっても決して単一的なものではなく、焼成による煤けた黒や仕上げの着色による艶のある黒など、バリエーションがみられます。また白い作品―とりわけ、《Stream》シリーズ―はその作品のディテールがそのまま感じられます。ある意味、色彩による「リカバリー」がきかない中で、安井さんの手によって生み出された作品の豊かな肌が美しく映えます。一方で多色の釉薬や着色が施された作品もあり、作家の探究心であったりちょっとした遊び心も感じさせるようです。

作品は「形作られたもの」であり、抽象的でもありながら、自然界に存在しうる隆起や表層、あるいは自然界のファンダメンタル(=根本的、本質的)な要素を想起させ、ある意味では非常に具象的であるといえるかもしれません。

作品を眺めたり安井さんのお話を聞いて感じたことは、思い描いた理想を「作り出す」というよりは素材と向き合った結果「生み出された」という感覚により近いのだろうということです。そうした感覚も相まって、作品の自然な美しさ、面白さが際立っているのではないかと思います。しかし自然的で偶発的な要素もありながら、さりげなく細やかな工夫が施されていることを見るにつけ、作家の繊細な造形力、作品の機微を感じます。

安井さんの作品は写真で見ても大変美しいのですが、本展の魅力は何といってもこれらの豊かな造形作品の数々を、手に触れながら鑑賞できることです。かたち、手ざわり、重み、それらを体感したとき、その作品の魅力を再実感するのかもしれません。またスタジオの白く広い空間に配置された作品群は、渾然一体となって存在感を放ち、ガラスの天井から差す自然光によって、その日の天気、時間で表情を変えます。白い空間で、かつ屋内にも関わらずこのような変化をみせながら楽しむことができる展示は、なかなか例をあげられるものではないと思います。

展示空間を眺めたときに生まれる心地よい感覚は、作品と空間がたくさんの試行錯誤の上に、それでいてあたかも至極自然に和合した結果であると感じています。(了)

テーマ:作品《Stream》シリーズ

文責=安井ちさと(陶作家)、浅野 恵(関彰商事スタジオ’S担当コーディネーター)

《Stream》シリーズによせて。 ― 安井ちさと

このシリーズはわたしが大学院を修了して、3人目の出産もおえて、身体もこころもようやく「自分らしく」なってきたかなという頃に生まれました。

《Stream》は、わたしが「磁土を使いたい」という心地になった時にだけ現れます。磁土は、やわらかく湿っている土の状態の時にはなんとも言い得ない心地よい肌触りで、私にとって、「女性性」をくすぐられます。共感しやすく、感情・感覚をありのまま委ねやすい素材です。このシリーズの波打つようなテクスチャーや、全体の形状は、その時々のわたしの内面の状態を、袋をひっくりかえすようにペロンと表したものだろうとわたしは捉えています。

わたしの制作はいつでも、「今回はどんなかたちになるのだろう」というところから始まります。完成形のイメージがない状態からのスタート。そのわたしの性質上、かたちの成り行きをゆっくりじっくり確かめながら成形していく必要があって、成形には「紐づくり」を選んでいます。

紐づくりといっても、私の場合は粘土の塊から、無作為に粘土を千切り取っては長さも太さもまばらな、紐というより棒状の粘土を(ときに千切った塊のまま)積んでいきます。そのため、粘土は不規則に凸凹に積み上げられていきます。

その工程が続いていくことで、「その時点での自分の感覚・感情」というのが-自分の意図する・しないに関係なく-不規則な、でもくっきりとした波形として現れるのです。

「感情」「感覚」「気分」などは、目に見えず、混沌として、理路整然とはいかず、時によってそれは手に負えなくなり、「他力でコントロールされるべきもの」だったり、「余計なモノ」として切り捨てられてしまうこともあります。ですが、わたしは、混沌としたそれらを既知の範囲内に無理に整列させたり排除したりせず、あるがままに受け止めることが大切だと思っています。言葉にならない「何か(something)」に対する自分の内なる実感、その元型を見失わないようにすることで、他者からしたら曖昧かもしれない「自分らしさ」というのを―ほかの誰でもなく私が―確かにつかんでいられるとわたしは感じているからです。

そうしたところで、《Stream》シリーズはわたしにとっての「要」ともいえる作品です。

白くマットな質感に焼きあがったStreamの波形は、いつかのわたしの内側に在ったものの痕跡です。そこをあなたの指や、掌、手の甲で辿ったとき皮膚で感じられることをじっくりと味わってみてください。もしかしたら其処に、あなただから捉えることの出来る、確かな「何か(something)」が姿をみせるかもしれません。

《Stream》シリーズについて ― スタジオ’S担当コーディネーター 浅野 恵

註:今回から文体が常体に変わりました。あしからず・・・

《Stream》シリーズの作品は、本展では〈S1〉~〈S9〉の9つの作品が展示されている。なお、展示品以外にも、本シリーズの流れをくむ作品はいくつか存在している。

本シリーズの作品はいずれも乳白色で、一部を除き白磁土を使用している。表面はマットな質感ながら、比較的なめらかで美しい。透光性のある素材のようだが、厚みのあるつくりになっていることもあり、自然光の下ではその特性は確認できない。別段、作家はその特性に主眼を置いてはいないようである。一方で、特性が内包されていることで、作品の上品な印象をじわりと底上げしているようにも思う。人間でいう「透きとおるような肌」と、似た感覚があるのかもしれない。

特徴はなんといっても全体に施された波形である。親指とその付け根によるのびやかな痕跡が、その波形を形成している。概観でも述べたがその印象はやはり自然物を想起させ、うねる水面のようであり、タイトルとも合致するだろう。他方、筆者としてはその色や波形のリズムから雪原、あるいは空から見下ろした雪国の山々のようにも思えた。

個体ごとに、また年代の順に目をやれば、2018年制作の〈S2〉〈S3〉はとりわけ波形の美しさが引き立つ作品である。本シリーズは2017年以前にも制作されてきたものだが、そうした制作を経て〈S2〉〈S3〉はシリーズのなかでも作家の感覚と造作と素材がもっとも噛み合い、生み出された作品のひとつではないだろうか。〈S3〉の箔部分も、補修の目的こそあってもかえって効果的にあしらわれ、わずかな金属が作品全体に甘美な響きさえ与えているように思う。

〈S4〉は、波形が細やかになり、緻密さと繊細さがうかがえる。作家によればこれは受注作品であり、制作にいささか悩んだ作品だという。そうした思いも含めれば、制作の緊張感、懊悩が表面の細やかさに表れているようでもある。うねる水面というよりはむしろ地層のようであり、漣痕(リップルマーク、堆積層の表面を水や空気が流れることにより周期的な波状の模様が作られた規則的な微地形)のようでもある。

〈S5〉〈S6〉は、更なる変化をもとめる兆しや、手法の揺り戻しがみられる。〈S6〉では素材も同シリーズの作品とは異なる土を使用し、質感も印象も大きく異なる。〈S5〉で大きなうねりの波形に回帰しつつも全体の形状に変化がある。

〈S1〉および〈S7〉~〈S9〉は、最近制作された作品であるが、ひとつの面がひろくなり、丸みを帯び、のびやかで開放的なものに変化した。隘路をはしる水流がひらけた土地へ注がれ、おだやかな湖面へと変化したかのようだ。

このように年代を追って作品を観察すると、シリーズの中でもさまざまな変化が見てとれる。〈S2〉〈S3〉は、あくまで筆者の考えではあるがこのシリーズにおけるマスターピースであるように思う。制作の中で、完成形を更新し続けることは容易ではない。制作背景もあり、〈S5〉には苦心の末の一種のマニエリスムが垣間見える。マニエリスムというとあまり聞こえがよくないように思われるが、この文脈では技巧の追求、強調がおこなわれたということであり、決して否定的なものではない。そこから〈S5〉〈S6〉で、前述の通り、更なる変化をもとめる兆しや手法の揺り戻しがみられた。そうして生み出された〈S1〉、〈S7〉~〈S9〉は、マニエリスムから解き放たれ、より自由でのびやかな造形へと進化したと筆者は解釈した。

以上、主に造形的な視点から所感を述べた。《Stream》シリーズは筆者がたいへん好きなシリーズで、筆者の思いが多分に入り込んでしまったことは許されたい。それが「論評」「解説」ではなく「所感」としているゆえんである。実際の制作における思いや感覚、作品の内面性などについては作家の所感にもとめたい。(了)

テーマ:作品《Port》

文責=安井ちさと(陶作家)、浅野 恵(関彰商事スタジオ’S担当コーディネーター)

《Port》 ― 安井ちさと

あるとき長女が、「この部屋の中をみているとママの中がわかる気がする。」といつものように作業場と日常空間を仕切っている敷居の向こう側でわたしに話しかけてくれました。「ママも作品も、ぐちゃぐちゃで楽しそう。」と。

実際のところ、その時のわたしは、展示のための制作が全く進まず、ささくれた気持ちで粘土を積み上げては壊していました。作品が「ぐちゃぐちゃ」というのはまさにその通りでしたが、私は微塵も「楽しい」と感じることが出来ていませんでした。

一方、長女の眼には、「ささくれている私」と「ぐちゃぐちゃの作業場」は、「楽しそう」に見えている。(実際のわたしは「不機嫌」。)

敷居という「一線」を介してのあちらとこちら、わたしと長女の捉え方の違いや距離、そこに面白さを感じました。そして、これを作品のはじまりと見立ててみようと思いました。

長女の言葉を受け、わたしは作っている形を一端全て「土の塊」に戻しました。まず、粘土を積み上げる最初のかたちを、円と円がかさなったときに現れる、「目」のようなかたちからはじめることにしました。そこから立ち上がったかたちを「キャンバス」に見立て、その表面には自分が今使いたい色(陶芸の顔料や釉薬)を無作為に思い切りぶつけてみることにしました。

釉薬は普通の絵の具とは違い、焼く前と後では化学反応を通してその色・質感が全く別物になります。また、違う種類の釉薬が重なることによっても化学反応は起こります。ですから、塗り重ねれば塗り重ねるほどに、結果がどうなるのか予測がつかなくなっていくのです。

それはそれは「ぐちゃぐちゃ」で「楽しい」作業でした。

この作品も、ほかの作品同様、完成してから「Port」と名付けました。別々のものが行きかっている中で、たまたま交わる場所のように思えたからです。それと、この作品のてっぺんをポンポンと叩くと、どこか別の場所へ意識をとばせそうな気がしたから。(たとえば不機嫌なわたしから、ご機嫌なわたしへ。)

この作品が生まれたきっかけは、「敷居」でした。区切りながら繋ぐ「一線」。そういう境界があることで、ものごとの多面性やおもしろさに気付けることがあります。全部自分ごとにしてしまうと、どうも視野が狭小になるような気が、わたしはしているのです。

「一線」のあちらとこちらの間にあるギャップが、それらの違いを繋ぐということもあり得るかもしれません。

さまざまな差異を繋いだり、逆に差異による絡まりを解いて繋ぎやすいかたちにも出来る、そんな「一線」として、この作品が機能してくれたらなあと思います。

作品所感《Port》 ― スタジオ’S担当コーディネーター 浅野 恵

夕焼けに賑わうエアポート

別れを惜しみあうターミナル

振り返らずに行こう

思い出詰めすぎたみたい スーツケース

いきなり何を言い出すかとお思いだろうが皆さんはこの歌詞で始まる一曲をご存じだろうか。

そう、広瀬香美の「日付変更線」である。まわるまわるmerry-go-round…

Portというタイトルを聞いて真っ先に浮かんだのはこの曲であった。もっともPortは広義の港、エアポートは空港ではあるが……

余談はともかくとして本作品は、本展ではスタジオ入口の階段前、つまりは屋外に置かれている。スタジオ’Sは半地下で見つけにくく、とかく初来訪の方にはやさしくない。本展ではこの作品が展覧会のランドマーク的存在になっているのかもしれない。また外界とスタジオの結節点におかれているのはその名からして納得である。

高さは約1mあり、本展の中では背の高い作品だ。

かたちを見ると、タイトルの印象からの影響は大きいが、抽象化された灯台のようでもあり、係留柱(港によくある船のロープ留め)のようにも思える。

一方色彩は、釉薬や顔料、箔などが用いられ、色もマチエールも独特で面白い。キャンバスに描かれた油彩のイメージに近い。自由に、無作為に塗られているようだが、作家のその時の様々な感情や感覚も一緒になって塗りこめられているようである。そして素体の白をベースに組み合わされた色彩は、どこかノスタルジーを感じさせる雰囲気がある。じっと鑑賞していると街中のようにも思えてくるし、組み合わされた心象風景のような、そんな印象もある。想像の余地は大きい。筆者は近代油彩画家・松本竣介の「モンタージュ」時代の青い油彩を思い出した。

港のイメージは人それぞれだろうが、たとえば人生の岐路にたったとき、「門出」のほかに「船出」ということばを用いるように、そこには人間模様や人生が重なる。「母をたずねて三千里」のマルコ少年だって、イタリア・ジェノバからアルゼンチンのブエノスアイレスまで紆余曲折ありながら船旅をした。出港にせよ帰港にせよ、やはりなんとなく、郷愁をさそうのである。

この作品が展覧会の「港」と考えれば、ぜひとも寄港していただきたい。

いつの日かあなたの視線

くすぐって くすぐってあげる

待ってて 待っててくれる?

(『日付変更線』/広瀬香美)

――この作品が、スタジオ’S前で待っている。

安井さん、こんな所感でごめんなさい。(了)

テーマ:作品《Cosmos》シリーズ

文責=安井ちさと(陶作家)、浅野 恵(関彰商事スタジオ’S担当コーディネーター)

《Cosmos》シリーズによせて ― 安井ちさと

「今日の夕ごはん何にしようかな」「ああ、長女のこと怒りすぎたな」「お迎えの時間までにあれしてこれして、、、」などなど、Cosmosの制作に携わっているときは、そんな他愛ない日常のことに思いを巡らせています。手は、頭の考えとは離れたところで勝手に動いていて、そうすると自ずと出てくるのが、この楕円たちです。

楕円が気になり始めたのは、千利休が楕円の茶室を設計したという話を赤瀬川源平の「千利休 無言の芸術」という本で見かけてから。「真円は中心が一つ、楕円は焦点が二つ」…。

焦点が二つとは、中心軸が二つある、ということ、これが楕円の特質。それは、わたしと陶磁との関係そのもののような気もしました。加えて、陶器の楕円の場合、その外形から数センチ内側に楕円の内部空間があるという、二重に楕円の輪郭をもっていることになります。その断面を平面図に書いて、その焦点を探したら、…焦点が4つ在ることになる。どういうことなの?!…当時のわたしはいたく興奮していました。…と言うのも実は、今までこれらのことをすっかりと忘れており、赤瀬川の本に残った自分のメモをみてやっと、楕円の何が気になっていたのかを思い出せたのです…。日常の他愛ない「無駄」と思えるようなことを表裏ひっくり返してみると、意外とすんなり宇宙の真理に繋がるのかもしれない。メモを振り返りながらそんなことを思いました。

「Cosmos」というタイトルは大げさかもしれないと展示会場で作品を眺めつつ感じ始めていたのですが、こうして振り返ると、自分の意識の上澄みと、その対極に在る無意識を繋ぐこの楕円形はやはり「Cosmos」なのだと実感しています。

今回は、敢えて楕円を空間のあちこちへと散らばせてみました。楕円そのものを「焦点」とするならば、この空間のなかにどれだけ楕円が出来るかを想像しても面白いかもしれません。陶の楕円を外から見ている状態で、そこに内包されている4つの焦点の在り処に思いを馳せるのも面白いかもしれないし、焦点が4つではなく、「ちいさな二重丸がふたつ」というような構造と考えることもできるかもしれません。わたしとこの空間の二軸の関係からも、楕円を描くことが出来そうです。勿論、あなたと作品との間にも。

茶室は露地の向こうに配された、俗塵を離れた場所にある、非日常空間。千利休が思い描いた「楕円の茶室」は実現されることはなかったそう。もしそれが実現できていたら、実際にはどんな茶会が開かれていたのでしょう。

この半地下に配された非日常空間と、千利休の描いたそれとがそれぞれ楕円の中心軸になったら、今此処にどんな楕円が描くこと出来るのかと、私は想像をくるくると巡らせています。

インテンション、エクステンション ― スタジオ’S担当コーディネーター 浅野 恵

学生時代、地学の授業で宇宙について学んでいると、よく足元がふわふわした心地になった。

話のスケールがあまりにも壮大で、思考のキャパシティを簡単に超えてしまう。人類が宇宙のすべてを解明する日は永遠にやって来ない気がするし、仮に理論が分かったとしても、それを実感として掴める日は来ないのだろう。自分自身や、自分がとらえられる世界は宇宙のひろがりに比べればなんと矮小なのだろう、と考えると己の小さな悩みなどどうでもよくなった。果ては「生命とは何なのだろう」「なぜ今わたしは生きているのだろう」という―あくまでも単純で純粋な―問いに至り、自分という存在ごと宇宙空間に放り出されたようで、そういう意味で足元がふわふわした心地になるのだった。スペースキャット顔。🐱

「思考の枠組みを外す/外された」ことによる浮遊感覚は、今でも宇宙のことを思うと、それこそ猫のように足元にすり寄ってくる。

余談が長くなってしまった。

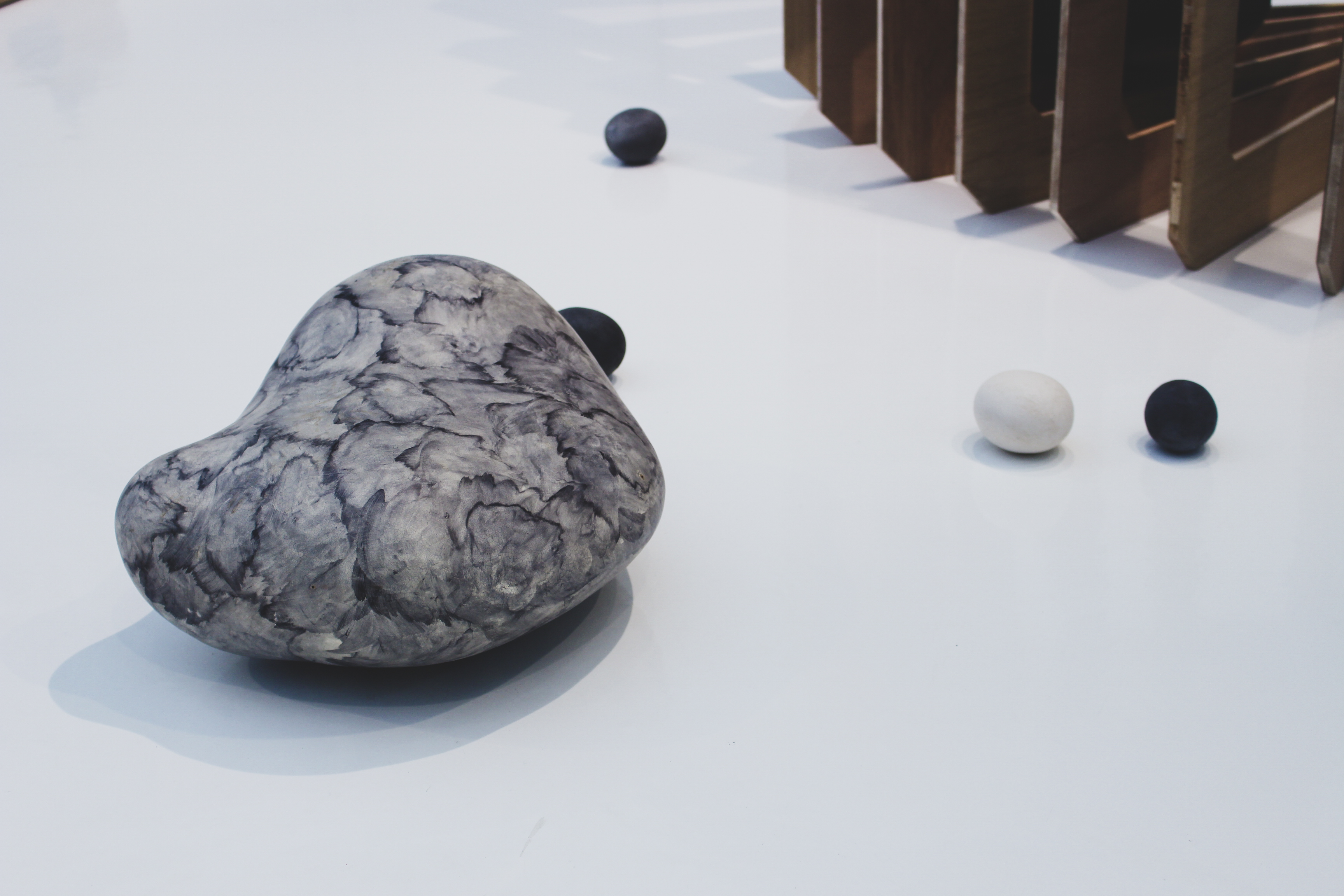

《Cosmos》は、本展では14作品が展示され、展示空間に散りばめられている。大きさはさまざま、多くは楕円体で、球状のものから碁石のように大きく扁平しているものもある。会場を訪れた鑑賞者からは、しばしば「恐竜の卵のよう」という声も聞かれる。色つやも様々で、作家の試行錯誤が見える。生成り色、焼成による煤けた黒、靴墨、油性ペン。意外な材料に驚く。〈C11〉は、展示されている本シリーズの中でも珍しく有機的な形をしているが、靴墨による模様が特徴的だ。形のユーモアに加えてその模様はテキスタイルのような魅力もある。

いずれも中は空洞である。やきものという性質上、作品がある程度の大きさになるならば中は空洞でなければならない。だからこそ想像の翼がひろがる。空洞には何が詰まっているのか?いや、何も詰まっていないから空洞なのだが、詰められる可能性というべきか、はたまた、本当に、空洞であるのか。だんだんと物理学の押し問答のようにも思えてくる。

ところで本展覧会のワークショップは、新型肺炎の影響に鑑み残念ながら中止となってしまったが、ワークショップでは《Cosmos》と同様の小作品を作る予定だった。「その場にいた人の存在を、自分の思いと共にまあるい小さな世界に大切にしまっておく」という、そんなコンセプトが込められており、詳細は割愛するがそのコンセプトがより感じられるような制作プロセスが組まれていた。陶土が形づくる世界に、存在を、思いを詰める。それは「詰められる可能性」のひとつではなかろうか。

作品に話を戻すと、作品それ自体が宇宙空間に漂う岩石や小惑星のようでもあり、また作品個々が、それぞれ小宇宙であるようにも感じられる。宇宙という概念を、作品が内包(intention)している。一方で、会場全体に散りばめられている様子は、内包とは逆に、具体性をもった小宇宙が外延(extension)しているかのようだ。この内包と外延が同時に行われているような状態に、筆者は面白さを覚えた。作品ひとつひとつが宇宙の要素、もしくは概念でもあり、宇宙そのものでもあるような気がする。内包と外延、そしてミクロとマクロの対比を感じるのである。

会場にお越しの際は、ぜひいろいろなアプローチで鑑賞を楽しんでほしい。(了)

テーマ:作品《水脈》

文責=安井ちさと(陶作家)、浅野 恵(関彰商事スタジオ’S担当コーディネーター)

《水脈》によせて ― 安井ちさと

「ばらばらの水滴が徐々に集まり、次第に大きな流れとなって、水脈になるまでの時間や、その動きをかたちにする」というのが、この作品のコンセプトでした。それは、人と人が集まり連動して動いている現在の社会の成り立ちとも重なりました。どちらかというと後者の要素のほうが結果的にかたちに強く現れているかもしれないと、制作から暫く経った今感じています。「集まる」「寄り添う」「支え合う」「個と全体が見える」複数個のパーツが集まることで成り立つ一つの大きな作品を目指した、その先に生まれたのが、《水脈》です。

わたしは制作のはじまりにコンセプトを立てないようにしているので、新鮮さと強い違和を感じつつこの作品に取り組みました。

すべてのパーツが心地よく寄り添うために、パーツ単体で作ってはそれらを集合させて、次の作業の確認をしたら、単体に戻して粘土を積んで…という行為を何度も繰り返しました。同時に、構造を確かめるためのイメージ図(設計図とまでは言えない)を何度も書きました。粘土をつみながら、図も描き進み、図が描き進むと、かたちが伸びあがる、という具合に。(普段私は「イメージデッサン」を全くせずに感覚的に制作に臨みます。)

2段目の制作まで進むと全部で18パーツ。18個のパーツの湿度が大体同じになるように管理をしながら、「粘土を積む(単体)-集合-イメージ図・次の作業の確認-離散-粘土を積む(単体)…」。その一連の作業を何百回と繰り返すことは、普段思いのまま制作している私にとって、容易な作業ではありませんでした。

そこまでしても、実は焼成したことで少しずつ各々のパーツのかたちは歪むし、そもそも、どういう場所(地面)に設置するかによっても、作品全体のフォルムは微妙に変化するのです。まるでパーツ一つ一つに意思があり、それぞれが場によって自主的に互いの関係性を変えているようで、まさにこの社会そのものの形のようだなとも、わたしは感じています。

ところで、焼成方法に炭化焼成を選んだのは、そうした「かたちのコントロール」とは真逆の要素も欲しくなったからでした。黒、グレー、焦げ茶、クリーム、肌色、オレンジ…、様々な色の重なりはわたしの意図や予期出来たものでもなく、炭化焼成でもみ殻が燃えていった痕跡が自然に陶の肌に残ったものです。ただし、焼成後にヒビが生じたり、化粧をした肌が剥がれ落ちたところには、炭化焼成の色に寄せてわたしがアクリル絵の具で色をのせカムフラージュしています。また、中央の三つのパーツは、直感的に「真っ黒にしたい」という気持ちが沸いて、焼成後、アクリル絵の具、靴墨、墨汁、スプレー、マジックなど人工物の黒色で表面を塗りこめています。

コンセプトから始まったこの作品ですが、結果的にそのかたちは、制作プロセスから生まれてきているといってもいい様な気がしています。私がイメージデッサンをしたところで、その線の通りにはならず、土と私の関係性から生じるかたちは常に私(が描いたイメージ図)に修正作業を求めていました。現実のほうがイメージに勝っていたのです。

コンセプトを立てイメージ図を描いてすら、その自分のイメージの枠の外に連れ出してくれる陶磁は、視野狭小になりがちなわたしにとって、やはりなくてはならない存在なのだと痛感しています。

正直製作途中何度もくじけそうになっていましたが、それでも土に対して「どうなるのか見せてほしい」という思いは尽きることがありませんでした。私自身の中の「つくりたい」という単純で純粋な欲求を無尽蔵に引き上げてくれたこの作品は、私にとってまさに《水脈》の動作、動力そのもののようにも思います。

作品所感《水脈》 ― スタジオ’S担当コーディネーター 浅野 恵

自分が思い描いたもの、すなわち理想と、実際に立ち現れるもの、すなわち現実との乖離に、我々はしばしば苦しむ。日常生活でも、作品制作でも、誰もが直面する問題だ。

作品制作においても、場合によっては深刻である。迷走、生みの苦しみが始まる。たのしみながら「試行錯誤」が行われればよいのだが、時には苦しみ悶えながら、自分だけが思い描く作品の理想、言うなればイデアに向かって、道なき道をゆかねばならない。そうした経験も、非常に貴重なものではあるのだが。

作品《水脈》は、展示作品の中では珍しい組み作品である。幅93×奥行92×高さ114mmと、今回最も大きな作品だ。会場においても、その存在感は大きい。

作品を構成する、いわゆる「パーツ」ひとつひとつは丸みを帯びた有機形態で、ものによっては繭のようにも見える。水滴が集合し、水脈となる。個としての水滴が脈をなすというのは、考えてみれば人脈もそうだ。個々人の繋がりが、人脈となってゆく。作家がコンセプトについて「人と人が集まり連動して動いている現在の社会の成り立ちに重なる」と語っていることと類似する。

色彩については《Cosmos》シリーズ同様、素材の生成り色、焼成による煤けた黒のほかに墨汁やマジック、絵の具やスプレーなど人工的な材料も用いている。筆者のやきもののイメージからするとやはり変化球めいた材料たちだが、しかしもとの材料が何であれ、作品そのもののディテールや効果を追究する姿勢には好感が持てる。

ところで冒頭で述べた「イデア」とはかの哲学者プラトンが提唱したイデア論に由来するものだが、「ものの本質」や「理念」をさす。イデア論の是非についてはともかく、作品の「本質」とは何だろうか。筆者には手に余る問いである。中世以前の西洋世界ではもしかすると「美」こそ作品の本質、ととらえていたのかもしれないが、芸術の裾野が拡がり続ける現代においてはそう断じることはできない。一方でプラトンは「美」にすらも美のイデアがあると論じたが、果たしてどうだろうか。

否、筆者が話したかったことは「美」の観念ではない。本作品は作家が珍しくイメージ図をもとに苦労しながら作り上げたという話を聞き、「イメージ通りの作品を作ることってどうしてこんなに難しいのだろう?」ということを話そうとしたら脱線した。

いくつもの個がひとつの集合体をなすには、調和、秩序が必要である。ひとつひとつに違いはあっても、「同質性」あるいは何らかの「意識の共有」があり、繋がりを持つことで大きなかたちをつくる。やはりそれは、水脈を超えて人間のコミュニティ、社会の構造までも想起させるようである。逆を言えば、社会の構造もまた―しばしばイレギュラーな部分はあっても―自然界の法則に通ずるのではないかと思った。

「安井ちさと展」における筆者の作品所感は、今回が最後である。本展は、残念ながらコロナウイルスの感染拡大防止の観点から予定の延長会期途中で閉幕することとなった。素晴らしい作品を制作、展示してくださった安井さん、感染予防にご協力いただきながらご来場くださった皆様に心から感謝申し上げたい。

作品《水脈》の所感でもふれたように、展示全体についても「個」と「全体」の意識が感じられた。さまざまな色、かたちの作品で構成される展示は、ひとつひとつが作家の意識を共有し、共鳴し、目で聴く交響曲を奏でているようだった。この心地よい感覚を、忘れることはないだろう。

災害、感染症など、さまざまな脅威に晒され社会全体が混沌としている昨今、ふと立ち止まり、芸術のなしうることについて考える。今や芸術は無用のものか? 否、芸術が力を発揮する局面〈フェーズ〉が異なるだけだと、そう思う。社会における芸術の可能性について、ホスピタルアーティストの高橋雅子氏がかつて述べた「アートに何ができるか?ではなく、アートで何をするか!である」ということばを胸に、不肖の身ながら芸術文化に携わる立場として日々を生きていきたいと思うのである。(了)

テーマ:展覧会閉幕によせて

文責=山田洋一(筑波大学准教授)、安井ちさと(陶作家)

作品所感 <閉幕によせて> ― 山田洋一

コロナウイルスのことで、3/19をもって安井さんの展示は突然中止となりました。

「わたしの在り処」の開示が終わったけれど、それは今まだそのまま展示室にあるようです。このことが、本展示に、思いがけず新しい意味と余韻を付け加えてくれたように思います。

スタジオ’Sに入るのには、半地下にくだっていくのですが、そのプロセスが安井さん、もしくは鑑賞者自身の内面の奥の奥、自身の在り処まで潜っていく感じと同調していました。そういうところへは、そもそもいつもアクセスできるものではありません。時と場合の条件がそろう必要があります。

さて、いまアクセスが遮断され、照明が消された展示会場に静かにあるであろう作品たちは、開帳していない奥の院の秘仏のような存在、目に見えないけれどその分より確かな存在になっているようです。そもそも安井さんの作品群にはそのような魅力があると思っているのですが、それがよりよく感じ取れる展示の形態が、図らずも、いま成就しているように思えるのです。

“切断”は、そこに”境界/表面”を出現させ、面白い意味や機能が創発する、というのが自分が研究している表面科学という学問のいうところなのです。安井さんの今回の作品も表面や境界の面白さが際立っていましたが、本展の中断でも、そのような境界の意味がさらに面白く感じられました。

| 山田洋一(やまだ・よういち) 筑波大学 数理物質系 准教授。 研究分野は「生物物理・化学物理・ソフトマターの物理」「薄膜・表面界面物性」など表面科学、自己組織化を専門としている。 「境界」「表面」といったことに興味を持ち続けているつながりから、《いけばな・インスタレーション作家》として、夫婦で「トボ」というユニットを組み、表現活動を展開している。安井ちさと氏とは2018年「おはいり」展でコラボレーション作品を展示した。また、顕微鏡像を作品化する活動もしており、「表面の模様」をテーマとして木工作家の富井貴志氏との二人展を定期的に開催している。 |

《わたしの在り処》-3月31日までのこと ― 安井ちさと

最後の【作品所感】です。コーディネーターさんが今回の展示をきっかけに生み出してくれた場所。文字通り、わたしにとって「有り難い」場所です。

いま、どうしても此処に書き留めておきたいことがあります。うまく書けない部分もあるのですが、そこは“行間”に託します。この文章は敢えて(ここまでも散々まとまらない文章を書いてきましたが)書き散らかしてみたいと思います。どんなふうに読み解いても解かなくてもよいものです。

・

・

《前置き》

「”切断”は、そこに”境界/表面”を出現させ、面白い意味や機能が創発する」

山田さんにいただいた所感の文中にあった一節です。

・

・

・

コロナウイルスが猛威を振るい、これまでの日常が崩れ去ろうとしている現状。おばあちゃんがいなくなってしまった現状。そして大切につくりあげたイレギュラー空間「わたしの在り処」は、3月30日原状復帰がおわり、ロールスクリーンの向こう側にも存在しなくなりました。いま、スタジオ’Sは空っぽです。

・

そうしたさまざまな「現状―切断面」に囲まれている今。わたしができることは何だろうと思い浮かべています。耳の奥の方でこだましているのは、「またつくって」という末娘の声です。これは、会場を片づけた後に、末娘が、作品が無くなったことを嘆いてわたしにまた展示してとお願いをしてくれた時の言葉。

・

「わたしの在り処」は、わたしが「だったらいいな」と思ったことの体現でした。こういうかたちにしたい、というのではなく、「こういう状態になりたい」という思いが、あの展示空間を作り上げていました。

・

・

《3月27日》―作品搬出。

・

主人のおばあちゃんが、昨日亡くなりました。突然でした。お彼岸に会いに行こうと思いつつ、行かなかった。いつでも会えると思っていました。いつどんな時に行っても、会える人だったのです。いつでも迎え入れてくれて、どんなことでも笑い話にするのが上手な方でした。

・

・

・

おばあちゃんはまだ今も、自分の家で布団に横になっています。本当にただ眠っているようです。柔らかい頬をなで、髪をなでることができる、まだ触れられる存在です。“死”を目の前にしても、わたしはそこに実感をもてずにいます。

「死んでも耳の鼓膜はまだ機能していて、音は内側へ届いているんだよ」と主人のお母さんが教えてくれました。

「意識はないけれど、わたしたちの声や、立てる音は届くのか…。」と不思議に思いました。

でも、

「音は勝手に鼓膜の向こう側へいくのに、受け止めるおばあちゃんが其処にはいないのだということは…。これが死ぬという事なの…」と。言葉では言い表しようのない違和感。

・

・

わたしはこちら側で「生きている」と感じていて、一方目の前に死が広がっていく光景を見ています。おばあちゃんの身体を境目に、それはきっぱりと別れてしまっているように見えます。

確実に分断されてしまった「あちら」と「こちら」。そう意識していると自覚した途端。わたしは気づきました、当たり前のように「死」を非日常のこととして、意識の枠の外に置いていたこと。だから、わたしの感覚は今こんなにもどぎまぎしている。

・

・

・

《3月28日》-あちら、こちら。

わたしにとってのあちらは、あちらにとってのこちらで、わたしが生きていることが「日常」でも、あちらでは死んでいることが「日常」。どちらも「日常」。

生と死がこんなにも「一つの場(人)」に存在しているという事実にわたしは今戸惑いつつ(いつも目の前に在ったけれど見ようとしてこなかった)、どちらもこちらで、どちらもあちらなのだと、初めてそういう感覚を持ってこの事実を呑み込んでみようとしているところです。

・

・

《3月29日》-イレギュラー

日常からゆるく切り離された、一企業の敷地内に存在するこの半地下の空間と、20日間という時間。くぎられた時空間「わたしの在り処」はそれ自体が異次元で非日常でした。

わたしは展示のはじまりに、訪れた人と、その感覚が、自由気ままに動きまわることの出来るような場所にしたいと思っていました。

日常生活を淡々と送る中で一時停止あるいは休眠モードに入っている感覚を目覚めさせるきっかけをつくりたかったのです。日常に「イレギュラー」を起こしてみたいと思っていました。

・

・

「イレギュラー」は、ひとによってはあまり歓迎できないものかもしれません。でも、すぐに膠着化しやすいわたしにとっては、寧ろ歓迎できるものです。自分自身で破壊と再構築をすることが、わたしは苦手だから。日常におけるその効果について、わたしの実体験をもとに話します。

・

・

日常生活を安定して送りたいと思うと、そこに一定の規則性がほしくなります。「規則正しい生活」は“善いこと”。でもその「規則性―ルーティーン」は「認知のパターン-慣れ」をつくりだしてしまい、それは、自由に感覚が動き回る領域を狭めることがあります。そうすると、一定の部分にしか刺激がいかなくなるし、余計な感覚が規則的なリズムを崩す原因になるので、いつもと違う信号が自分の内部から発信されていたとしても、大抵無視されます。そのような規則優先の安定したルーティーンの循環に、外側からイレギュラーなものが投げ込まれると、安定していた活動が一時停止します。

わたしは予期せぬ展開に直面すると硬直してしまいがちです。頭はほぼパニック状態に陥り、身体は適切な指示を受け取ることが出来ず行動基準になるものもなく、誤作動を起こします。(予定調和的ではない内部信号の”無視し過ぎ“による内部崩壊もよくある。)

そんなときは頭からの指令は来ないし、来たとしても的外れのことも多いため、反射的に感覚優位で直感的に状況に対応していきます。それまで機能していなかった感覚まで総動員で状態を立て直そうとするのです。感覚優位で再構築を進め、おおまかに修復ができ、小康状態に落ち着いたら、それに追随して思考が快復し、整理整頓をする。それまでと違う「安定状態」(指示系統、規則etc…)が新たに構築されていきます。

わたしにとってその象徴となった経験が、妊娠と出産でした。予期せぬ素晴らしい「イレギュラー」でした。

・

・

わたしにとって「イレギュラー」は、膠着状態に依拠する固定観念・概念を打破するためにポジティブに機能してくれるものです。

わたしが展示でしかけたかったのは、そのような機能を果たす「イレギュラー」でした。展示空間そのものを、膠着化した日常に対しての「ポジティブなエラー因子」にしてみたかった。わかりやすくいうと、「前向きな変化をもたらすための混乱」を、会場を訪れたひとたちの内部感覚に起こしたかったのです。

・

・

・

・

《3月30日》―切断面

・

前置きで引用した、山田さんの言う「切断」。わたしが展示の時空間に求めていたものがまさにそれなのかと、山田さんの言葉から気付かせていただきました。コロナウイルスの影響で中止になった山田さんとの対談でも、そんな辺りについてお話できたらいいな、と思っていました。ですから、これを最後に作品所感の終わりとして締めくくれることは、それこそわたしが“期待”していた「イレギュラー」といえるかもしれません。

・

・

いま、日常のなかで、わたしはこれまで経験したことのない「イレギュラー」と向き合っています。おばあちゃんが亡くなったことは、わたしにとって(他のだれにとっても)予想も期待もしないものでした。親族の「死」に立ち会ったことは、これまでに数回ありました。でも、これまでは、それはなぜだかわたしにとって、自分の外の事。「他人事」でした。

今、わたしはおそらく人生で初めて、「生きていること・死ぬこと」のどちらも合わせた状態で、「自分ごと」として向き合い感じています。彼岸ではなくて、此岸にすべてある。だからこそ、客観視はできず、自分の内部感覚は混濁としたままなのだろうと思うのです。

・

・

おばあちゃんがいる当たり前の日常は、おばあちゃんのものであり、わたしのものでもありました。もう二度と戻ることはできません。お互いに、いないことが日常になっていく。

おばあちゃんのケタケタ笑う声も、笑い話も、おばあちゃんのつくったお漬物も、畑の野菜も、もうこれからは、おばあちゃんに触れることができなくなります。

・

・

一方で、わたしはそれらが「無い」という事実に直面するかわりに、「在った」ことをよりはっきりと感じ始めています。おばあちゃんがいた時にはそこまでくっきりと感じていなかったことの有り難さは、無くしたことでよりはっきりと、私のなかに浮かび上がっているのです。それは、喪失感というものとはちょっと違って、むしろ存在が再生していくような、そんな感覚に近いような気がしています。私の外側にはないけれど、わたしの内側ではまだ触れることが出来る存在なのだなあと。

これがどういうことなのか、わたしにはまだ曖昧で、もやもやとわからない感覚に包まれています。ただ、こんな状況にあって、わたしは此の内側の感覚を、いつものごとくかたちにしたいと思い始めています。わからないけれど、感じていることは確かだから、つくりたいのです。

・

・

・

もしかしたら、ここにおばあちゃんのことを持ち出すのは不謹慎なのかもしれない。しばらく悩んでいました。

でも、「わたしの在り処」の予期せぬ閉幕、山田さんの所感、そのあとに起こったこと。今のわたしの”感覚”の在り処。

これは、いまこの場に書き留めておかないと、という衝動にかられました。気づけなかった感覚が、いま開き始めていて、この瞬間を捉えておきたかった。

・

・

《3月31日》-焼失と再生。

・

今日はおばあちゃんのお葬式です。これから、家族と火葬場へ向かいます。わたしが制作で向き合っている陶芸は、窯を通すことでかたちが生まれます。火葬場はその逆。

でも実は通じている部分もあるのかもと、昨日の晩ふと思いました。

これは私の場合だけかもしれないけれど、と前置きをさせてもらって。私が制作時モチーフにしている感情も感覚も、それはその瞬間のわたしにとって大切なものだけれど、そこに囚われすぎると今度は私自身が不自由にもなります。感情の膠着も、よくないのです。だから「焼く」ことはわたしにとって大きな意味があって、そうすることでかたちの内側(内部空間)に溜め込んだ自分の感情を焼き払うことができている。わたしはそういう感覚でいます。(わたしにとっての)余計な贅肉ともいえるそれがなくなり、感覚の骨格ともいえる陶磁のかたちだけが窯に残っている。そうすることでそのかたちと向き合っていた自分から切り離されて自由になれる。

もしかしたら、おばあちゃんは、身体を失うことでなにか、わたしにはわからないけれど、自由を手に入れるかもしれません。此処―現世では触れることの出来なかった自由を、死の向こう側でおばあちゃんが手に入れられるのだとしたら。

こんなのはまるでファンタジーで、わたしの想像でしかないけれど、「そうだといいな」と思ってみると、幾分か痛みが和らいでくるのを感じます。

・

・

・

私にできるのは、私がしたいことをすること。恐らくそれは、わたしがわたしとして生きていくということなのだろうなと思います。当然のことのようですが、難しいものです。

動き続ける世界の中で、自分の立ち位置もまた常に変化し続けているとわたしは感じています。安定していると思っていても、その間にすこしずつ自分の感覚と認知できていることとの間に誤差が生じ続けている。大切なのは、それが小さな誤差のうちに、規則性から離れてでも修正をかける決断をしていくという事なのだと思います。そして、忖度も、損得勘定もせずに、自分の本心を根本に据えて直感的に在り続けるための決断をすることを続ける、ということなのだと。わたしは自分自身のこれまでの人生や、今回の展示、「わたしの在り処」、そしておばあちゃんの死を前に、そう思います。

・

・

・

最後になりましたが、昨年末から、昨日、3月30日の【原状復帰】にいたるまで、「わたしの在り処」の実現のために傍で支え見守り続けてくださった関彰商事の皆様に、心から深く感謝申し上げます。企業の内部に位置するギャラリーで展示出来たことは、自分自身の立ち位置をこの社会のなかに置いて考えるためにも、とても貴重な経験となりました。こんなにも、自分と、社会と深く向き合うことの出来た時間はこれまでにありませんでした。

また、今回の展示を通して、私自身が「みてみたい」「体験してみたい」とずっと思い続けていたモノ・コトを自分だけでなく自分以外のたくさんの方々の力も頂いてつくりあげることができました。仕合わせ(幸せ)以外の何ものでもありません。

本当にありがとうございます。此処で起こったことひとつひとつが奇跡のようでした。

そして、「わたしの在り処」を訪れて体験してくださった皆さん、また、画面越しに見守り続けてくださった皆さん、本当にありがとうございました。応援してくださった皆さんの眼差しの中、手の中で「わたしの在り処」は生を受けることができました。皆さんの存在が、「わたしの在り処」の存在を確かなものにしてくれました。心から感謝しています。

・

・

わたしはこの先も、懲りずめげず、「つくる」ことを続けていきます。つくることの傍にいると、予期せぬことが起こりやすいらしい、ということを今回の展示のなかで初めて自覚できました。膠着しだした自分から抜け出すための、「つくる」なのだと。

これからも予期せぬイレギュラーを期待しながら、私自身、「ポジティブなイレギュラー」を、いろんな場所に仕掛けていきたいと思っています。

安井ちさと